酱油是中国传统的调味品,以大豆酿造而成的液体调味品,独特的酱香,让人食欲大增。酱油原是由酱逐渐演变而来,早在三千多年前,中国周朝已有制做酱的记载。

酱油也是中国古代皇帝御用的调味品,最早的酱油是由鲜肉腌制而成,后来发现大豆制成风味相似且便宜,才广为流传食用,并流传到民间。

早期酿造酱油是一种家事艺术,更是一门独门秘诀,并由指定的师傅把持,这技术往往只是由一派的师傅传授给徒弟,或者是由子孙代代相传而已,酱油的酿造法从不外传。

随着时代的变换,科技的发达,现今的酱油制作已机械化,并且由厂家大量生产。传统的手工酿造酱油业面临极大的冲击,如今的酱油业已式微,我国的传统酱油厂更是寥寥可数。

老槟城熟识的东方酱园,是由梁荣炎在1949年一手创办,同年出生的儿子梁景辉,至今已迈入69年头,当年呱呱坠地的梁景辉,如今已是东方酱园第二代传人。

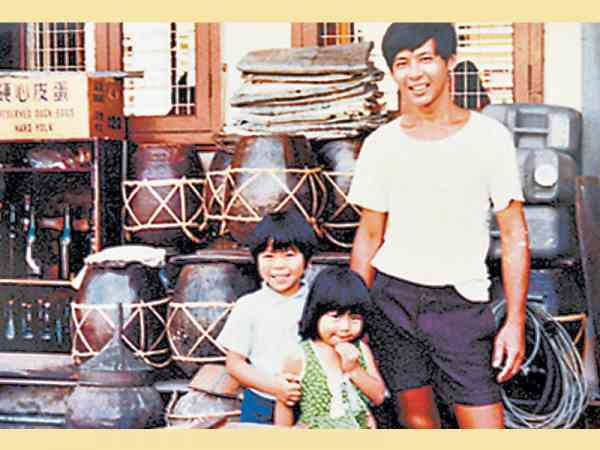

梁景辉自嘲他一辈子都在酱园里过活,他在70年代已从父亲手上接棒,负责管理酱园一切的大小事务,迄今已有40多年。

“我和父亲创办的东方酱园同一年‘出生’,在70年代父亲把这生意交给我接管,我就开始把这种传统产品带入全国各地的超级市场,打开更多的市场。”

无酬学徒沿户叫卖

梁景辉透露,父亲祖籍广东新会,在上世纪1929年初漂洋过海南来马来亚,当时父亲还是一个10多岁的少年。在槟城落脚后,父亲在一名乡亲的酱油坊打工,以劳力换食宿,没有一分一毫的酬劳。

当了好几年的学徒,直到父亲学会酿造酱油才开始有薪酬,然后一点一滴慢慢积攒了一些积蓄,才创办了东方酱园。

“父亲是在30年代,拿出多年的积蓄租下一家酱园和20个大瓮,煮豆的大锅也是借用的,当时没有销路,他就推着三轮车挨家挨户去叫卖,一路走来并不容易。”

他接着说,从父母口中得知,在他出生的那年,在加影路有一家酱园要出让,父亲即联络园主洽谈,没想到双方一拍即合,基于大门方向向东方,所以也因此取名为东方酱园。直到1996年,地主收回这家酱园后,他才把酱园迁移到大山脚。

守业不易父子失和

他回想,以前每天放学即到酱园里帮忙,很快就学会酿造酱油的技巧,但在学业上的成绩表现则不尽人意。他的其他兄弟成绩比较理想,也各自有更好的发展,所以他在中学毕业后,选择继续跟随父亲在酱园里工作。

他透露,他喜欢专研新产品,一心想突破传统,但父亲并不能接受,因此父子俩理念分歧造成很多冲突,甚至父亲一气之下,再也不过问酱园所有事物,父子的关系也陷入僵局。

“当时我是一直在想,要如何进一步扩展业务、开发新产品,但父亲坚持不要冒险,要安安稳稳踏步。父亲一气之下说,这孩子真多事,既然这样,干脆他就完全不管事了。”

他说,他深知创业难,守业更难的道理,所以他为了不辜负父亲的期望,坚持努力打拼,创造好口碑,从不敢有一丝怠慢。当时也开发一种全新的红枣酱油,清甜不死咸的红枣酱油,一上市就大卖。

后来还研发了酸梅酱、辣椒酱、甜酱、啰惹酱、巴拉煎粉等品项,甚至还制作了华人最爱的七彩鱼生配料,再度把销量推上高峰,成为家家户户厨房里的必备品。

他说,在淳朴的七、八十年代,市面上还没有太多各种包装花俏的酱油品牌,反观现今,市场上各式各样做法和包装,让人看得眼花缭乱。但,他至今还是保留父亲的传统酿造酱油方式,包括柴烧煮豆,把酱油缸放在阳光下曝晒、发酵等,以维持传统酱油的古早味。

“其实当初父亲把酱园托付给我,我的责任就更重大了,我不能砸坏他辛辛苦苦建立的好口碑,但我不能墨守成规,所以我才想尽办法,顺应时代的需求做出改变,开拓销售通路,我是这么想的,但父亲的观念不同,他们不想要太多的改变、求新,他们只求安稳就好,思想比较保守,所以难免会发生冲突。”

目前梁景辉把销路开拓至网络,通过网销大大提高销量。他说,时下年轻人都喜欢网购,省时又省事,而且网络销售更具系统规划,产品项目、价格及销量一目了然。

年事已高的梁景辉说,儿子在国外留学,也无意继承祖业,也许将来他退休后,会把酱园改造成为博物馆,供人参观,让后人更了解传统酿制酱油的历史。