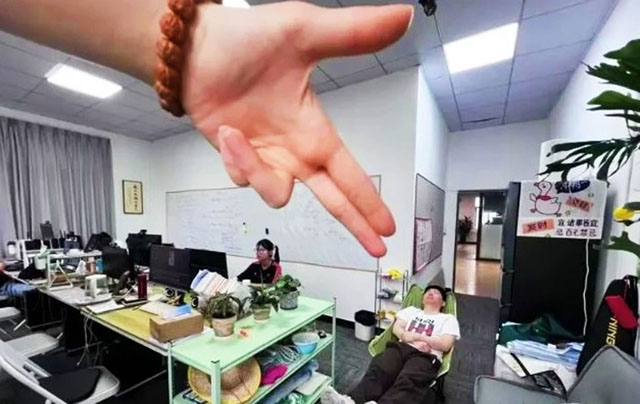

上班不拿薪水还倒贴钱给老板的“付费上班”在中国年轻人中流行起来,而发展出一众“假装上班公司”,成为中国经济转型、就业市场低迷情况下,年轻人对职场环境的最新抵抗和探索。

30岁的周先生去年创业失败,转型做跨境电商,今年4月开始到东莞一家“假装上班有限公司”上班,每天付给老板30元(约17令吉)。

他接受英国广播公司(BBC)中文的采访时说,他挣的钱没有以前全职时多,还得付费上班,但他心满意足。

这家公司给自己定位是,“职场失序者的精神避难所”,“给都市漂流者一个家和工作之外的窝”。

日付30元 有的包吃喝

这类型公司在深圳、上海、南京、武汉、成都、昆明等多个地方出现,一方面承租工位,另一方面打造共享空间,分享求职和创业经历。一般每日收费30至50元,有的还包午餐、点心和饮料。

创业失败后,回到农村老家的周先生表示,父母认为大学生毕业后应做白领工作,在家待着像没个正业。

许多年轻人和周先生一样,父母一辈总渴望他们大学毕业后有个“铁饭碗”。但上一辈人走过的路变成了一种“回不去的体面”,惠灵顿维多利亚大学管理学院资深讲师姚迪说,“新一代年轻人需要寻找新的认同和体面”。

根据中国教育部,2025年毕业生预计达1222万人,再创新高,进一步加剧就业压力。

学者:供思考未来方向

姚迪说,“假装办公的现象非常普遍,由于经济转型,教育和就业市场不匹配,导致年轻人需要这些场所来思考下一步做什么,或者先打零工过渡,假装办公公司就是其中一种过渡性解决方案。 ”

来自上海的小文数月前在一家私企实习,但无法融入上班“摸鱼”的公司文化。23岁的她表示不喜欢作假,完成任务就下班,最后辞职,进了“假装上班公司”,在办公室写网络小说,挣点零用钱。她说:“要假就假到底吧!”

英国牛津大学社会人类学教授项飙表示,“假装上班”和“摸鱼”都是一种假装的状态,但前者的意图性没那么明显,不是有利可图而采取不正当手段,更像是年轻人透过自我嘲讽来反抗职场加班和“996”文化。

他表示,“年轻人无法被传统的社会体系所接纳,导致一种挫败感和无力感”,“假装办公是年轻人为自己找的一个壳,跟主流社会稍微拉开一点距离,给自己一点小小的空间。”

他说,“他们想改变的心态很强烈,想反抗但又没有自信直接反抗,因此透过这种自我矮化的方式来寻求探索”,“这种复杂心态与‘躺平’‘摸鱼’‘摆烂’等其他社会现象并不对立,是在不同阶段和背景下的表现。”

老板:卖不当废人尊严

30岁的“飞鱼”是周先生的“老板”则指出,他不指望从中盈利,而他卖的不是工位,是不当废人的尊严。

他指出,来公司上班的人当中有约四成是即将毕业的大学生,以向学校证明有实习经验,也有少数人是为了应付家长的压力。另外六成是自由工作者,多是数字游民,包括跨国电商从业人员、互联网项目运营、网络小说写手等等。平均30岁左右,最小的25岁。

在官方语境中,这部分人被称为“新就业形态劳动者”或“灵活就业人士”,还包括网约车驾驶员、货车司机、互联网营销师等。根据中国国家统计局,截至2024年底,中国灵活就业人员已突破2亿人,占劳动人口比例接近三分之一。

(摘自光明日报)